1. Capacité (unité : Ah)

Il s'agit d'un paramètre qui préoccupe tout le monde. La capacité de la batterie est l'un des indicateurs de performance importants pour mesurer sa performance. Elle indique que, dans certaines conditions (taux de décharge, température, tension de terminaison, etc.), la batterie décharge la quantité d'électricité (test de décharge JS-150D disponible), c'est-à-dire sa capacité, généralement exprimée en ampérage-heure (abréviation : AH, 1 A-h = 3 600 °C). Par exemple, si une batterie mesure 48 V 200 Ah, cela signifie qu'elle peut stocker 48 V * 200 Ah = 9,6 kWh, soit 9,6 kilowatts d'électricité. La capacité de la batterie est divisée en capacité réelle, capacité théorique et capacité nominale selon différentes conditions.

Capacité réelleLa capacité réelle correspond à la quantité d'électricité qu'une batterie peut fournir sous un régime de décharge donné (niveau de sédimentation, densité de courant et tension de terminaison). La capacité réelle n'est généralement pas égale à la capacité nominale, laquelle est directement liée à la température, à l'humidité et aux taux de charge et de décharge. Généralement, la capacité réelle est inférieure à la capacité nominale, parfois même très inférieure.

Capacité théoriquedésigne la quantité d'électricité fournie par l'ensemble des substances actives participant à la réaction de la batterie. Autrement dit, la capacité dans l'état idéal.

Capacité nominaleLa capacité de la batterie est indiquée sur la plaque signalétique du moteur ou de l'appareil électrique, dans les conditions de fonctionnement nominales. Elle désigne généralement la puissance apparente des transformateurs, la puissance active des moteurs et la puissance apparente ou réactive des équipements de régulation de phase, en VA, kVA et MVA. En pratique, la géométrie de la plaque polaire, la tension de terminaison, la température et le taux de décharge ont tous un impact sur la capacité de la batterie. Par exemple, en hiver, dans le nord, si un téléphone portable est utilisé à l'extérieur, la capacité de la batterie diminue rapidement.

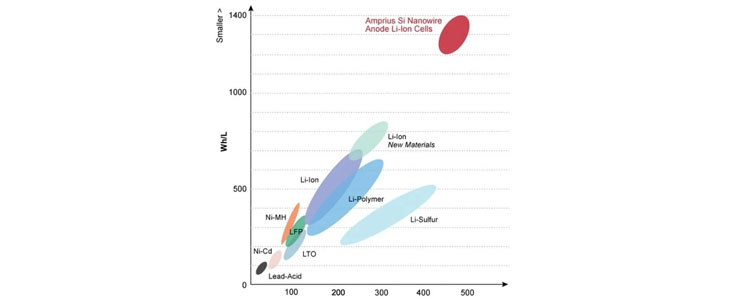

2. Densité énergétique (unité : Wh/kg ou Wh/L)

Densité énergétique, densité énergétique de la batterie, pour un dispositif de stockage d'énergie électrochimique donné, rapport entre l'énergie pouvant être chargée et la masse ou le volume du support de stockage. La première est appelée « densité énergétique massique », la seconde « densité énergétique volumique ». Les unités sont respectivement le wattheure/kg (Wh/kg) et le wattheure/litre (Wh/L). La puissance est ici la capacité mentionnée ci-dessus (Ah) et la tension de fonctionnement (V) de l'intégrale. En termes d'applications, la densité énergétique est plus instructive que la capacité.

Grâce à la technologie actuelle des batteries lithium-ion, la densité énergétique peut atteindre environ 100 à 200 Wh/kg, un niveau encore relativement faible qui constitue souvent un obstacle à leur utilisation. Ce problème se pose également dans le secteur des véhicules électriques : leur volume et leur poids étant soumis à des limitations strictes, la densité énergétique de la batterie détermine l'autonomie maximale des véhicules électriques, d'où le terme « anxiété kilométrique ». Pour que l'autonomie d'un véhicule électrique atteigne 500 kilomètres (comparable à celle d'un véhicule thermique classique), la densité énergétique du monomère de la batterie doit être d'au moins 300 Wh/kg.

L'augmentation de la densité énergétique des batteries lithium-ion est un processus lent, bien inférieur à la loi de Moore dans l'industrie des circuits intégrés, ce qui crée un différentiel entre l'amélioration des performances des produits électroniques et l'amélioration de la densité énergétique des batteries qui continue de s'élargir au fil du temps.

Date de publication : 10 novembre 2023